El mundo navega por una era impulsada por la IA, comparable a la Revolución Industrial en impacto, un desafío común: aprovechar esta tecnología transformadora mientras cierran brechas generacionales y socioeconómicas en los enfoques de aprendizaje.

En los últimos 50 años, los contextos educativos en ambos países han forjado habilidades únicas, preparando a cada generación de manera distinta para un futuro liderado por la IA. Al explorar estas épocas, descubrimos cómo podemos usar la IA y todas esas habilidades adquiridas sin IA para empoderar a los estudiantes, reducir desigualdades y construir un futuro global.

Por muy lejano que parezca, vamos a revisar datos de USA y Perú para poder entender qué motivó y qué impactos se tuvo según el contexto. Las diferencias de desarrollo producto de la revolución industrial en ambos países son claras más allá de tintes políticos e ideologías en el tiempo. Las limitantes de recursos tecnológicos como chips han generado también una priorización de disponibilidad en los mercados, en la mayoría de los rankings, Perú no está entre los primeros de la lista, pero tampoco entre los últimos. IA como FlexFlix presentan una nueva alternativa, si bien no estamos en la capacidad de generar fácilmente motores y data centers propios, salvando pequeñas diferencias, los software y plataformas que un niño de US puede usar son las mismas que un niño en Perú, estamos en un momento crítico de dar un salto exponencial pero hay cosas que debemos considerar.

Los años 70: Empujando los límites en las aulas

En los años 70, tanto en USA. como en Perú, los recursos eran limitados, aunque de formas distintas. Los libros eran compartidos en bibliotecas y escasos, por lo general estaban guardados en bibliotecas escolares o familiares. Los estudiantes aprovechaban al máximo cada recurso, memorizando detalles como nombres de ríos o fechas históricas y dibujando mapas a mano.

Los estudiantes aprovechaban al máximo cada recurso, memorizando detalles como nombres de ríos o fechas históricas y dibujando mapas a mano.

Este contexto desarrolló habilidades clave:

- Memoria y retención de datos: Con pocos libros, los estudiantes memorizaban hechos y datos con precisión.

- Atención al detalle: Estudio de mapas o textos a fondo agudizaba la observación.

- Gestión de recursos: Sacar el máximo de materiales escasos fomentaba ingenio y eficiencia.

- Creatividad y destreza manual: Dibujar mapas estimulaba el pensamiento artístico y espacial.

- Escucha activa y toma de notas: Dependencia del tiempo real mejoraba el procesamiento de información en tiempo real.

- Paciencia y persistencia: Acceder a bibliotecas o esperar clases construía resiliencia.

Datos:

- USA.: Solo el 20% de los hogares estadounidenses tenía más de 10 libros, lo que resaltaba la dependencia de bibliotecas escolares (Pew Research Center, datos históricos).

- Perú.: La tasa de alfabetización era del 72%, con las zonas rurales muy por detrás de centros urbanos como Lima, donde había más acceso a libros (UNESCO).

Los años 90: Empujando los límites en las aulas

A finales de los 90, las computadoras llegaron a las escuelas de ambos países, aunque con diferencias. En USA, las escuelas urbanas y suburbanas las adoptaron ampliamente; en Perú, estaban principalmente en colegios privados urbanos.

El internet era limitado, pero los CD-ROM como Encarta 98 se convirtieron en herramientas clave de investigación; este programa llegó a ambos países de manera casi contemporánea. Los estudiantes accedían a diversas fuentes como libros, enciclopedias digitales y materiales impresos; se incrementó el acceso a la información.

Este contexto desarrolló habilidades clave:

- Investigación multi-fuente: Navegar entre libros, CD y el internet inicial enseñó a explorar distintos formatos.

- Compatibilidad entre fuentes: Comparar datos físicos y digitales desarrolló habilidades analíticas.

- Organización y procesamiento de información: Ordenar diversos insumos mejoró el pensamiento estructurado.

- Narrativa visual: Crear presentaciones con recursos visuales pulió la comunicación.

- Transición entre entornos: Adaptarse entre libros y herramientas digitales fomentó flexibilidad.

- Multilingüe: Si se hablaba inglés, se accedía aún a más contenido.

Datos:

- USA.: En 1998, el 42% de las escuelas estadounidenses tenían acceso a internet, pero solo el 14% de las aulas estaban conectadas (Departamento de Educación de USA).

- Perú.: Solo el 14% de las aulas peruanas tenían internet, principalmente en colegios privados urbanos, dejando a los estudiantes rurales con recursos físicos (Departamento de Educación de USA).

Los años 2000: Navegando la avalancha digital

Los 2000 trajeron acceso masivo al internet en ambos países. En USA, los laboratorios de computadoras y dispositivos en casa eran comunes. Google y YouTube democratizaron la información y llegaron a ambos países, pero potenciaron los retos como la desinformación y el copiar-pegar.

En Perú, la iniciativa Un Laptop por Niño (OLPC) buscó cerrar brechas, pero enfrentó problemas de conectividad. Durante esta etapa los estudiantes desarrollaron:

- Estrategias de investigación adaptables: Diferentes enfoques para bibliotecas versus buscadores agudizaron la agilidad.

- Filtrado y organización de información: Seleccionar datos relevantes entre tanta información requería discernimiento.

- Gestión de sobrecarga: Lidiar con exceso de información fomentó la priorización.

- Redacción y paráfrasis: Reelaborar contenido encontrado estimulaba el pensamiento original y la síntesis.

- Ética digital: Enfrentar el plagio introdujo conceptos de citas y originalidad.

Datos:

- USA.: En 2005, el 68% de los adolescentes estadounidenses usaban internet a diario, y Google procesaba más de mil millones de búsquedas mensuales (Pew Internet & American Life Project).

- Perú.: La iniciativa OLPC distribuyó más de 500,000 laptops para 2012, pero menos del 1% de las escuelas tenía internet confiable, limitando su impacto (Banco Interamericano de Desarrollo).

Hoy (2025): Empoderando a los estudiantes con IA

En 2025, los dispositivos personales y el acceso al internet son comunes en EE.UU. y el Perú urbano, pero persisten brechas. Herramientas de IA, como Grok 3 o ChatGPT, entregan contenido personalizado al instante, transformando el aprendizaje, pero desafían la calidad de procesamiento y validación.

El aprendizaje híbrido es estándar, pero las zonas de bajos ingresos enfrentan barreras de conectividad. Este contexto fomenta:

- Navegación digital avanzada: Usar múltiples dispositivos y plataformas sin problemas.

- Evaluación crítica de fuentes: Distinguir contenido confiable generado por IA de la desinformación.

- Ingeniería de prompts: Crear consultas efectivas para aprovechar herramientas de IA eficientemente.

- Síntesis de información: Condensar grandes volúmenes de datos en ideas útiles.

- Colaboración global: Trabajar en plataformas digitales con equipos diversos.

- Aprendizaje autónomo: Buscar conocimiento de forma independiente con recursos abundantes.

Datos:

- USA.: Más del 90% de los estudiantes estadounidenses tienen acceso a dispositivos personales, y herramientas de IA se usan en el 60% de las aulas de primaria y secundaria (EdTech Survey, 2024).

- Perú.: Más del 90% de hogares limeños y más de 70% de hogares en provincia cuentan por lo menos con un celular (El Peruano, 2023).

Como podemos ver, sí la disponibilidad de recursos de calidad hace una gran diferencia, pero no lo es todo. Se estima que la tasa de analfabetos funcionales (una persona que sabe leer y escribir pero que no puede entender lo que lee ni redactar un texto) era de 17% en USA (Informe Ballard Brief, 2017); en el caso de Perú no tenemos una cifra oficial pero en el informe PISA 2022 revela que el 79% de la población rural en Perú está por debajo del nivel básico en comprensión lectora, comparado con el 44% en áreas urbanas.

Estos son problemas reales que pueden ser solucionados o empeorados de acuerdo con las habilidades que desarrollamos y priorizamos en una educación con IA.

El desafío Dunning-Kruger: Confianza versus competencia

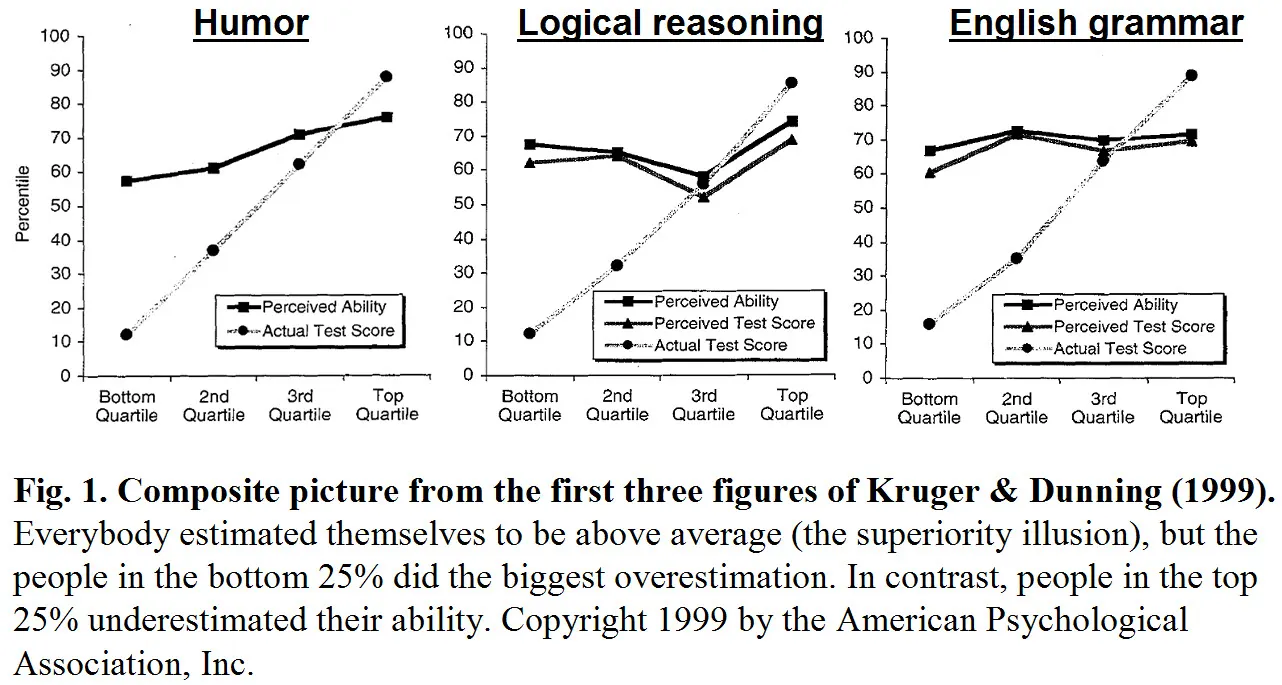

Es probable que esta nos sea la primera imagen que asociamos el estudio pero en 1999, el estudio de Dunning-Krugger encontró una interesante desviación entre lo que percibimos como nuestra capacidad y la que efectivamente tenemos y podemos demostrar:

A pesar de la interpretación alternativa, es importante reflexionar sobre esto y cómo esta información puede cambiar en el tiempo y con la velocidad casi inmediata de la IA; la velocidad de respuesta y generación de contenido genera una percepción aún mayor sobre lo logrado. La baja en las pruebas PISA; el incremento de analfabetismo funcional; y la calidad de la productividad y de investigación nos evidencian la clara diferencia entre la percepción y los resultados.

Si hacemos el ejercicio de construir sobre la interpretación incorrecta del estudio entonces podemos ver que:

- En los 70, la escasez de recursos llevó a una rápida caída de confianza al reconocer límites; el que no se acordaba desaprobaba, el que no sabía dibujar calcaba o pedía ayuda.

- En los 90, las herramientas digitales aumentaron la confianza inicial, con una caída más suave al revelar la complejidad cuando debíamos presentarlo en clase o realizar un examen.

- En los 2000, el acceso al internet amplifica la sobreconfianza, creando una meseta prolongada antes de alcanzar la competencia. Aumentaba la probabilidad de entregar bien un trabajo hecho en casa pero rendir mal un examen.

Hoy, las herramientas de IA elevan la confianza a niveles sin precedentes, retrasando el reconocimiento de limitaciones, especialmente en escuelas bien equipadas donde, irónicamente, la dependencia de la tecnología genera más accesibilidad sin filtros. En zonas rurales de ambos países, las barreras de acceso moderan la sobreconfianza, pero limitan las oportunidades de aprendizaje.

Las herramientas de IA tienen un alcance exponencial; en un mundo donde se confunden los datos con sabiduría, es elemental tener un aliado que nos ayude a pensar con la IA.

Aprende con FlexFlix

Una plataforma de edutaitmente con un GPT curado donde aprendemos de más de 10,000 videos a demanda tanto con contenido curricular como de aprender a usar las soluciones de IA. FlexFlix acompaña con sus copilots a los estudiantes, padres y profesores para desarrollar el arte de preguntar; a pensar primero y aumentar su inteligencia con la IA después.

Una oportunidad: Aprovechando la IA para un futuro inclusivo y funcional

La accesibilidad y uso de la IA nos está dando una capacidad única de democratización de la tecnología pero también nos está evidenciando el límite de un problema no gestionado en el tiempo. No solo se trata de usar IA, debemos aprender a usar y pensar con la IA.

Casi todas las soluciones empiezan con un prompt; una buena pregunta generará una buena respuesta. Aprender a preguntar y repreguntar es hoy el medio principal para empezar a pensar y desarrollar nuestro criterio, ese que va más allá de la tecnología.

Las aulas y tecnologías han cambiado, pero lo ganado con esas habilidades sigue siendo relevante, tanto para aprender como para enseñar. Por eso es que debemos elegir la herramienta correcta para hacerlo y es ahí donde FlexFlix nos potencIA.

Fuentes:

- Kruger, J., & Dunning, D. (1999). Journal of Personality and Social Psychology.

- Pew Research Center (datos históricos); UNESCO (alfabetización Perú).

- U.S. Department of Education (1998); INEI (2021); APEC (2025).

- Pew Internet & American Life Project (2005); Banco Interamericano de Desarrollo (OLPC).

- EdTech Survey (2024); PISA 2000, 2003, 2012, 2022 (OECD, blogs.usil.edu.pe).

- UNMSM (1997); Qian et al. (2025, IA en educación).